深陷摩爾定律 我們終于活成了工具人?

摩爾定律:

每隔18個月,芯片中的晶體管和電阻器數量都會翻倍。后延伸為IT產業的硬件或設備生產商的技術每18個月都會翻倍,或相關IT技術涉及的產品每18個月價格都會下降一半。因英特爾前任總裁Gordon Moore(戈登·摩爾)發現了這一規律,所以被稱為摩爾定律。

現在,摩爾定律已不再局限于IT產業硬件,而是已廣泛的應用于任何呈指數級增長的東西上面,表現就是時間越來越短、速度越來越快、效率越來越高、價格越來越低……

01

系統里的工具人

前兩日,一篇《外賣騎手 困在系統里》的爆文刷屏。

我們日常生活中頻繁接觸的外賣小哥,居然有不為人知的一面:為了在規定(較短)的時間內,把外賣送到客戶的手里,騎手們甚至不惜以逆行、超速、闖紅燈等違規行為來與時間賽跑,否則就面臨著送單費降低甚至扣錢罰款。

考核指標除了準點準時外,還有超時率、差評率、投訴率等其他定量指標…這些指標綜合起來決定了外賣騎手的收入。

更耐人尋味的是,騎手們制造的指標數據會形成一個平均指標,而這又反過來要求騎手們的考核指標不能低于這個平均數據。

什么意思呢?就是騎手們跑得越快,得出的平均送達速度就越快,于是提高了的平均速度就會要求他們跑得更快。

就此往復循環下,旋螺上升、越逼越緊、形成一個正反饋循環。騎手的送達速度要求越來越快、客戶的等待時間越縮越短,騎手們則無奈的疲于奔命。

這背后是一套系統、一個基于大數據的算法。

騎手們創造了大數據、算法分析大數據、再反過來“控制”騎手……數字經濟時代,人成了一個數據符號、不再有鮮活的生命體征,被圍困在系統里。

人是什么…人是目的還是工具?人是為了生活還是僅僅為了活著?人,還有沒有自我?

無獨有偶,外賣騎手輿論風波數日前的9月4日,曾在年初新冠疫情期間因“賣慘哭窮”而名聲大噪的西貝餐飲老板賈國龍,卻因一條“715”的微博言論而廣受詬病。

細看這條微博,賈國龍本來是對團隊辛勤付出的肯定和贊賞,“我們多少干部,為了把飯做好,為了把顧客服務好,就為了這一件事,沒日沒夜干了32年,白天加晚上,才有了西貝今天的一點成績”。

對不起,廣大網友們看不到微博后半部分賈國龍要表達的原意,反而緊盯住微博前半部分的鋪墊不放——但在我們的概念中,996算個啥,我們是“715、白加黑、夜總會”,我們就是這么拼,經常是每周工作7天,每天工作15小時,白天加晚上,夜里還總開會。

有人批駁這是把“強迫加班偷換概念為奮斗”的職場PUA,有人批駁這是違反勞動法的行為…甚至還有人抵制再去西貝消費。

因加班言論翻車的賈國龍不得不隨后回應“不符合勞動合同法的事不干,違背員工意愿的事不干”。

從外賣騎手到西貝的員工,其實都是社會大分工的結果……而人,只是這個大系統中的一個很小的節點。

02

流水線上的工人

當人們震驚于系統“壓榨”外賣騎手、不滿西貝餐飲職場“PUA”員工時,總會時不時的懷念以前“車馬郵件都很慢,一生只夠愛一個人”的田園時代……其實不是的。

自從人類進入工業革命以來,社會分工更細、更深,人們之間的合作日趨緊密,社會系統這張網更大、更密……幾乎每一個人都裹挾其中,并為這張網的織就添磚加力、推波助瀾。

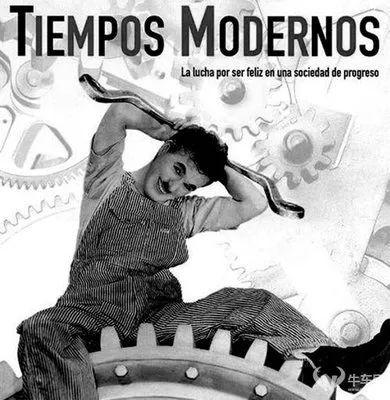

在一百多年前,一個叫卓別林的喜劇演員已把這種深陷“系統”的個體無奈,通過電影的形式演繹的淋漓盡致,其中的代表作就是《摩登時代》。

卓別林飾演的查理,是一個大機器工業時代下的小工人,在一個機器隆隆的廠房里日以繼夜的工作、以賺取微薄的收入。

打卡、監控等各種“系統”已把人逼瘋,不僅上班要打卡、甚至連上廁所也要打卡,工廠遍布監控、甚至包括洗手間,就是為了不讓工人有偷懶的機會。

高強度的工作下,員工成了流水線生產作業下的一個機器/工具,已近乎精神恍惚…一看到螺絲或像螺絲的東西就情不自禁想上去擰一下。

查理終于被這個“系統”逼瘋了,最終因神經錯亂而住進了精神病院。因傷害太深,即使康復后仍不得安寧,后來居然陰差陽錯的被送到了監獄。

意想不到的一幕出現了:在獲得釋放后,查理居然對監獄戀戀不舍、遲遲不愿離開。

為什么呢?監獄沒有自由,可工廠同樣沒有自由啊……且更累。回到社會中一天不做工、一天不被“系統”壓迫就要忍饑挨餓,可監獄卻有吃喝的溫飽保障。

就像我們當下感嘆“系統壓迫騎手”、“老板職場PUA員工”一樣,電影《摩登時代》片頭的字幕同樣發出了類似的感慨:本片講述工業時代,個人企業與人類追求幸福的沖突。

這種沖突一直延續到100年后的21世紀。

自2010年起,全球最大的代工企業富士康陸續發生了18起跳樓自殺事件,造成14死4傷的悲劇,被輿論稱為“連環跳”,并由此引發社會對“血汗工廠”的大討論。

可當大家在享受蘋果智能手機帶來豐富多彩的生活體驗時,有誰體會到流水線上手機組裝工人的枯燥生活呢?

不僅體力工作者感受到了“系統工具人”的痛苦,腦力工作者同樣深陷其中。

2019年,一向被認為是高智商、高收入的碼農群體也不干了,有人做了個996.ICU的網站,主題是“工作996、生病ICU”,以“控訴”被互聯網公司“壓榨”。

所以近年來流行一個詞——社畜,在公司順從的工作、被公司當作牲畜一樣的“壓榨”。

在社會精細化分工的當下,一個個鮮活的職場社會人成了一個個社畜。

03

深陷摩爾定律

十年前,一部叫《蝸居》的電視劇火遍大江南比,女主角海萍的一段臺詞、即使放在當下也會讓生活在城市中的人感同身受:

每天一睜眼,就是一串數字蹦出:房貸六千、吃穿用兩千五、人情往來六百、交通費五百八、物業管理費三百四、手機電話費二百五、還有煤氣水電費二百……也就是說,從我蘇醒的第一個呼氣起,我每天要至少進賬四百,至少!這就是我活在這個城市的成本,這些數字逼得我一天都不敢懈怠。

社會深度、精密分工的結果,就是每個人都在出賣自己的勞動、再去換取別人的勞動,社會的生產效率由此提高、社會的財富由此被海量創造,一張精密分工、彼此協作的社會合作系統被構建創造、日趨完善。

如何做到的?摩爾定律。

它逼迫著系統中的每一個節點(個體)都得持續的優化迭代自己、不斷的加快速度往前沖:效率要越來越高、速度要越來越快、時間要越來越短、價格要越來越低……系統得以漸趨完美。

外賣騎手要不斷的加快騎行速度,以滿足客戶“最短時間內拿到商品”的需求;

西貝員工要持續的715/白加黑/夜總會,以滿足客戶“享受最好美食和最好服務”的需求;

流水線上的工人得聚精會神的組裝檢測,以滿足客戶“最佳商品使用體驗”的需求……

十年前,《蝸居》里的海萍生活在城市的成本是每天要進賬四百塊,十年后,生活在系統中的社畜們付出的成本就是被系統“壓榨”、“逼迫”、“強制”,具體表現就是各種KPI量化考核。

外賣騎手被配送時間、超時率考核,餐廳服務員被微笑度、好評度考核,流水線工人被計件量、破損率考核,銷售人員被銷售額、回款率考核,格子間的白領們被各種PPT考核,自媒體的寫作者們則要被閱讀量和點贊量考核……系統中的哪一個個體不在被系壓迫?

系統就像一個上升螺旋、越卷越快,個體卷入其中不能自己、只能被動接受。

生活越來越便利、財富越來越多、人們越來越富裕…可結果卻是大家變得越來越焦慮。

美團對困在系統里的外賣騎手的回應是:系統的問題,需要系統背后的人來解決。可對困在社會這個大系統中的千千萬萬個微小個體來說,能跳出摩爾定律控制下的系統“壓迫”嗎?

越來越多的人開始困惑:人,到底是目的還是工具?