替代、循環、節能高效——碳中和碳達峰帶來的投資機會

從《聯合國氣候變化框架公約》到《巴黎協定》,當前全球應對氣候變化的基本框架已經建立,而近期全國兩會政府工作報告以及隨后發布的十四五規劃綱要發布,碳達峰和碳中和均被首次寫入。在全球降低碳排放的趨勢下,我國提出的雙碳目標彰顯出大國擔當。碳排放的降低關乎經濟結構和產業結構的重大變化,將帶來中長線的投資機會,建議關注能源替代、節能節材、循環經濟等領域的投資機會。

核心觀點

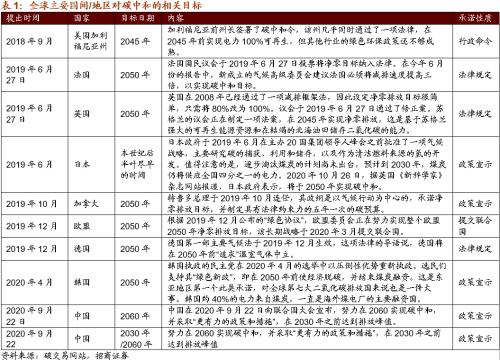

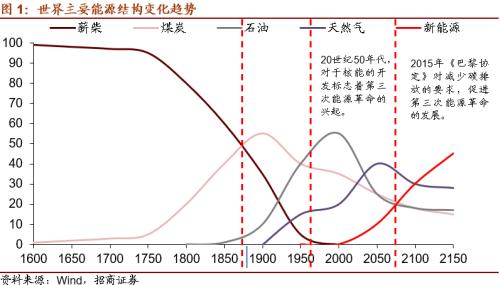

·全球應對氣候變化的基本框架已經建立。自20世紀70年代開始,氣候變化問題開始得到國際社會的廣泛關注。從1988年,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)正式成立,1992年聯合國大會通過《聯合國氣候變化框架公約》到2015年《巴黎協定》通過,全球應對氣候變化的基本框架已經建立。近年來,各國致力于發展可再生能源,世界能源結構的發展逐步發生變化。隨著能源結構的變化,全球將積極推廣清潔能源,新政策情景下,國際能源署IEA預測煤炭的發電量占比將從現在的38%下降到 2040 年的 26%;可再生能源占比將從24%增加到41%。

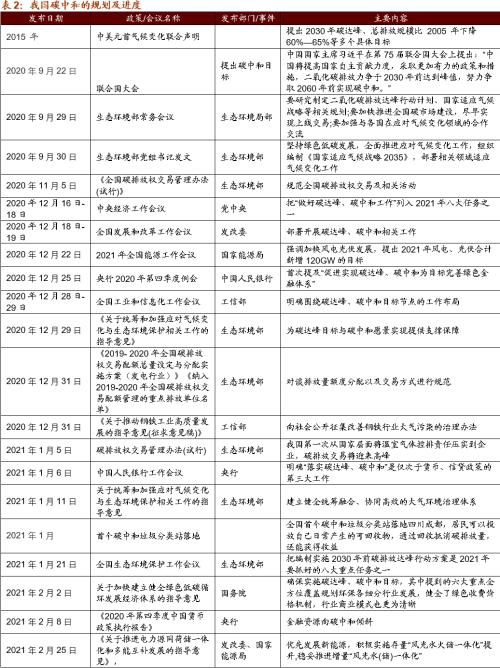

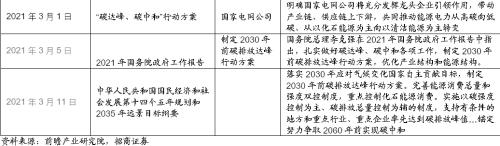

· 中國在降低碳排放方面彰顯出大國擔當。2020年9月22日,中國國家主席習近平在第75屆聯合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現該協定為2020年后全球應對氣候變化行動作出安排碳中和”, 2021年全國兩會政府工作報告以及隨后發布的十四五規劃綱要發布,碳達峰和碳中和均被首次寫入。在全球降低碳排放的趨勢下,我國提出的雙碳目標彰顯出我國應對全球氣候變化應有的擔當。

·碳排放的降低關乎經濟結構和產業結構的重大變化,關注三條投資主線:

·第一,低碳能源對于高碳排放能源的替代,典型的如利用光伏、風電等新能源代替傳統煤炭發電,以及新能源汽車滲透率提升帶來對化石能源依賴度降低。根據國際能源署,2040年我國光伏發電占比將提升至11.2%、13.2%、23.4%。可以預見,未來十年我國光伏裝機量將有大幅提升,未來光伏發展的空間和潛力較大。風電方面,預計至2040年我國風力發電有望達到總發電量的15%-20%,未來行業發展空間巨大。交通節能領域重點發展新能源汽車等。

·第二,節能節材,通過對工業、消費等領域節能、節材措施來降低能源消耗,從而間接達到降低碳排放的目的。從節能環保的角度來看,工業企業節能減排的措施一方面包含余熱利用、低能耗設備改造升級,數字化建設帶動系統效率提升和能耗降低。預計未來三年我國工業節能市場規模仍將保持23%以上的增長速度,到2021年將達到58966億元。從節材角度來看,提高可降解材料的使用比例也是大勢所趨,2020年以來限塑禁塑政策頻頻發布,并且目標明確,各地方政府也加速推進,可降解材料滲透率提升將間接降低碳排放。

·第三,循環經濟,通過對廢棄原材料、污水、危廢等二次回收利用,發展循環經濟以降低新增碳排放。碳中和趨勢下,固廢處理專業化也是未來政策將繼續著力的領域,如垃圾分類、垃圾焚燒等。此外,發展工業領域的循環經濟,包含廢鋼、廢鋁、廢塑的回收。

風險提示:經濟數據低于預期,政策收緊超預期。

01

全球和我國應對氣候問題的總體框架

自20世紀70年代開始,氣候變化問題開始得到國際社會的廣泛關注。

·1988年,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)正式成立,宣告了全球氣候變化是全球各國需要共同面對的話題和擔當的責任。

·1992年,聯合國大會通過《聯合國氣候變化框架公約》,公約由序言及26條正文組成,具有法律約束力,終極目標是將大氣溫室氣體濃度維持在一個穩定的水平,在該水平上人類活動對氣候系統的危險干擾不會發生。

·隨后,1997年《聯合國氣候變化框架公約》補充條款即《京都議定書》通過,后于2005年開始正式生效。

·2015年《巴黎協定》通過,是繼《京都議定書》后第二份有法律約束力的氣候協議,為2020年后全球應對氣候變化行動作出了安排。

當前,全球應對氣候變化的基本框架已經建立,全球多個國家和地區發布了各自的氣候承諾。

2020年9月22日,中國國家主席習近平在第75屆聯合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現該協定為2020年后全球應對氣候變化行動作出安排碳中和。”

2021年全國兩會,碳達峰和碳中和被首次寫入政府工作報告,“扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030年前碳排放達峰行動方案。優化產業結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用,大力發展新能源,在確保安全的前提下積極有序發展核電。擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄范圍,促進新型節能環保技術、裝備和產品研發應用,培育壯大節能環保產業。加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度。”

近期發布的十四五規劃綱要在第十一篇重點提到“落實2030年應對氣候變化國家自主貢獻目標,制定2030年前碳排放達峰行動方案。完善能源消費總量和強度雙控制度,重點控制化石能源消費。實施以碳強度控制為主、碳排放總量控制為輔的制度,支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達到碳排放峰值…錨定努力爭取2060年前實現碳中和”,首次將2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標寫進五年規劃。

從具體的實施路徑來看,主要有以下兩點:

· 構建現代能源體系:規劃提到“推進能源革命,建設清潔低碳、安全高效的能源體系…大力提升風電、光伏發電規模,加快發展東中部分布式能源,有序發展海上風電,加快西南水電基地建設,安全穩妥推動沿海核電建設,建設一批多能互補的清潔能源基地,非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。”當前我國非化石能源占比約為15%,風電發電量占比約為5%,光伏發電量占比約為3%,在新一輪能源革命來臨背景下,我國風電、光伏、核電以及儲能行業將成為未來重要產業趨勢。

· 支持重點行業率先碳達峰:對于傳統的有色、鋼鐵、石化、化工、建材、造紙、火電等領域,由于碳排放量較大,將推動部分重點行業率先碳達峰。這將提升整個產業的成本,降低行業產能,類似于供給側改革的影響,未來需要關注這些行業的集中度提升趨勢。

02

全球碳排放現狀和能源結構變遷趨勢

根據聯合國環境規劃署公布的《2019年碳排放差距報告》,在2009年~2018年間,溫室氣體二氧化碳當量排放量平均年增長率為1.5%。在2018年包括土地利用變化產生的溫室氣體二氧化碳當量排放總量達到553億噸(55.3 GtCO2e),按照當前的減排承諾估算,2030年將達到56 GtCO2e,溫室氣體總排放量位于前四位的國家依次為中國、美國、歐盟28國和印度,并且前四位的排放量之和占全球總排放量55%以上,包括中國在內的十個國家2018年的每人年均二氧化碳當量排放量超過10噸。

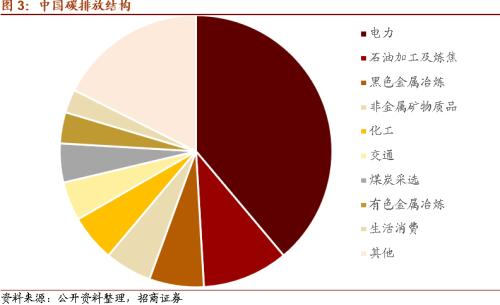

從國內碳排放結構來看,火力發電是國內42%的碳排放來源。火力發電占比雖逐年減小,但實際發電量仍高居不下。石油化工及焦化產業次之,短期減排依賴森林碳匯及CCS。交通、煉鋼、化工、有色金屬冶煉、非金屬礦物制品、煤炭采選及生活碳排放占比均在5%上下。

近年來,各國致力于發展可再生能源,推動電氣化以及天然氣市場全球化,世界能源結構的發展逐步發生變化。國際能源署IEA指出,到2040年,電力會占到最終能源增量的40%, 而交通用油將占全球石油總消耗的62%以上,因此,隨著能源結構的變化,全球將積極推廣地毯清潔能源,燃油汽車向新能源動力轉型將會成為大勢所趨。

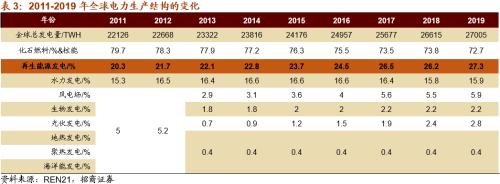

電力能源生產結構將發生變化。IEA還預測,相較于2017年,2040年全球發電量將增加約 60%,電力生產將大幅增長。根據REN21全球電力生產結構的報告,2011-2019年間,化石燃料與核能發電占比從79.7%逐步減少到72.7%;再生能源發電占比于20.3%增加至27.3%。

此外,IEA還預測,新政策情景下,煤炭的發電量占比將從現在的38%下降到 2040 年的 26%;可再生能源占比將從 24%增加到41%。無論是對于過去的分析還是對未來的預測中,可再生資源尤其是水力和風力將成為電力資源的兩個重要來源,電力生產結構將向減碳的趨勢發展,從而推動未來能源結構電氣化的發展。

03

三條主線布局投資機會——替代、循環、節能高效

從降低碳排放的方式上來看,大體有以下一些途徑,第一,低碳能源對于高碳排放能源的替代,典型的如利用光伏、風電等新能源代替傳統煤炭發電;第二,節能環保,通過對工業、消費等領域節能措施來降低能源消耗,從而間接達到降低碳排放的目的;第三,循環經濟,通過對廢棄原材料、污水、危廢等二次回收利用,發展循環經濟以降低新增碳排放。

1、低碳能源對于高碳排放能源的替代

低碳能源對于高碳排放能源的替代,典型的如利用光伏、風電等新能源代替傳統煤炭發電,以及新能源汽車滲透率提升帶來對化石能源依賴度降低。碳中和碳達峰的目標要求下,化石能源的使用占比將持續下降,當前我國非化石能源占比約為15%,未來包含光伏、風電等在內的清潔能源比例將繼續上行。

· 光伏

近年來我國光伏產業發展較快,產能位于世界前列。根據光伏行業協會,2018年我國多晶硅產量為25.9萬噸,同比增長7.0%,占全球多晶硅產量的58.1%。硅片產能146.4GW,產量107.1GW,同比增長16.8%;電池片產能128.1GW,產量85.0GW,同比增長18.1%;組件產能130.lGW,產量84.3GW,同比增長12.4%,硅片、電池、組件國內產量占全球總產量比重都在70%以上。

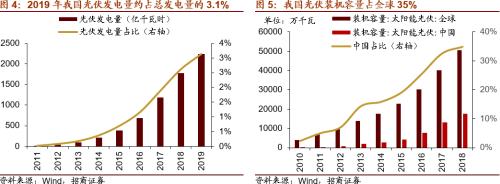

我國光伏未來發展空間巨大。2019年,我國光伏發電為2238億千瓦時,占總發電量的比例為3.1%。根據國際能源署(IEA)2019年發布的《世界能源展望報告》,在3種情形(目前政策延續、實施已經承諾的政策、實現可持續發展所需要的政策力度)下,2040年我國光伏發電占比將提升至11.2%、13.2%、23.4%。可以預見,未來十年我國光伏裝機量將有大幅提升,未來光伏發展的空間和潛力較大。

我國光伏產業鏈各環節國產化比例較高,關注太陽能(行情000591,診股)電池與光伏設備的外循環。具體來講,目前國內傳統的電池生產線,國產設備比例達到100%;PREC電池生產線,關鍵設備國產化比例達到90%;N型單晶電池生產線設備國產化比例相對較低,性能跟進口設備存在一定差距,需要重點研發突破。未來,新能源代替傳統能源將成為全球趨勢,而光伏發電是較好的選擇。

· 風電

風電未來發展空間較大,且目前國內產能在全球處于領先地位。2019年我國風力發電量為3638億千瓦時,占總發電量的比例為5%。根據國家能源局發布的《風電發展“十三五”規劃》,到2020年底,風電累計并網裝機容量確保達到2.1億千瓦以上,其中海上風電并網裝機容量達到500萬千瓦以上;風電年發電量確保達到4200億千瓦時,約占全國總發電量的6%,今年風機進入搶裝期。長期來看,根據預測,至2040年我國風力發電有望達到總發電量的15%-20%,未來行業發展空間巨大。

海上風電有望迎來更快發展。目前國內海風產業鏈正趨于完善(江蘇、廣東),相關技術也在快速積累并持續進步,疊加國內廣闊的市場空間支持,預計國內海風具備超車機會,相關企業的海上產品有可能會更快的參與海外競爭。

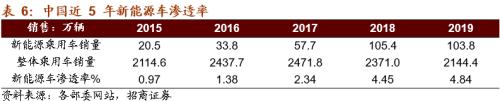

· 新能源汽車

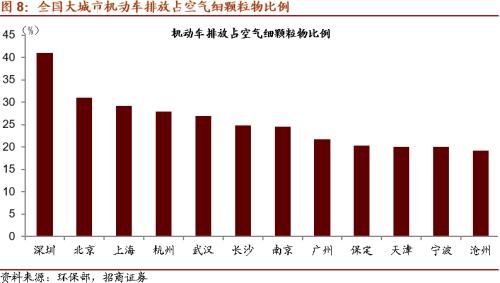

從環保的角度來看,據統計,我國每年汽車尾氣的排放量大約在1.2億噸左右,而汽車尾氣中的有害氣體對人民的生命健康和環境造成了嚴重的威脅。近年來,隨著我國汽車產業的迅速發展,各地汽車尾氣的排放量已占大氣污染源的85%左右,一些城市出現了霧霾甚至光化學煙霧。其中,機動車保有量多的城市如深圳、北京、上海對廢棄排放源的貢獻“功不可沒”。

燃油車的大氣污染物排放主要來自原油開采、汽油生產以及輸配、汽車運行等環節。而電力車雖然也會在電力生產階段產生廢氣,相對于燃油車而言可顯著的減少VOCs和NOX的排放,從而減少PM2.5的生成。而發電環節產生的廢氣再脫離脫硝和電除塵等環節過濾后,電動汽車的前置污染則會進一步下降。

從國內政策的角度來看,我國政府大力推廣新能源汽車已經超過十年。早在 2009 年,多部委就以國家政策補貼的形式,開始發展我國新能源(行情600617,診股)汽車產業。隨后,國務院于2012年發布了《節能與新能源汽車產業發展規劃 2012-2020》,為我國電力車的發展指明了方向。2015年,財政部發布的《2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策》,對新能源汽車的補貼政策作出定量指引。近期,由工信部發布的《新能源汽車產業發展規劃 2021- 2035》為之后十五年新能源汽車的發展奠定了基調。

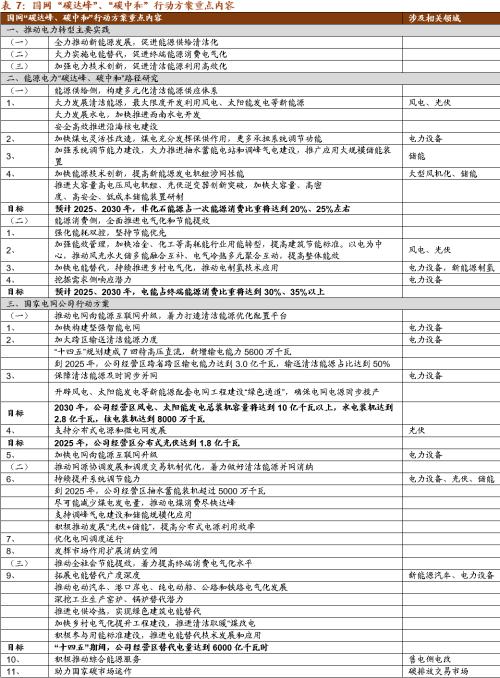

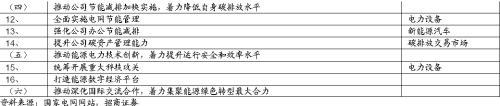

國網近期也發布了 “碳達峰、碳中和”行動方案,方案提出加快推進能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費高效化減量化電氣化。預計 2025、2030 年,非化石能源占一次能源消費比重將達到 20%、 25%左右, 預計 2025、 2030年,電能占終端能源消費比重將達到 30%、 35%以上。

發電側與消費側是行動方案重點。行動方案重點是在發電側構建多元化清潔能源供應體系,在消費側全面推動電氣化與節能提效的實施路徑,此在輸配電方面也有部署,如新增 7 回特高壓直流線路等。國內要實現 2025、 2030 年非化石能源占一次能源消費比重達到 20%、 25%的目標壓力較大, 發電側和消費側是戰略首當其沖的關鍵。

2、節能節材

通過對工業、消費等領域節能、節材措施來降低能源消耗,從而間接達到降低碳排放的目的。根據前文的數據顯示,目前在電力、石油加工及煉焦、黑色金屬冶煉、化工、交通、居民生活等領域的碳排放規模較大,而目前國內在石油加工、金屬冶煉、制造業等領域具有較大的改造升級的空間。

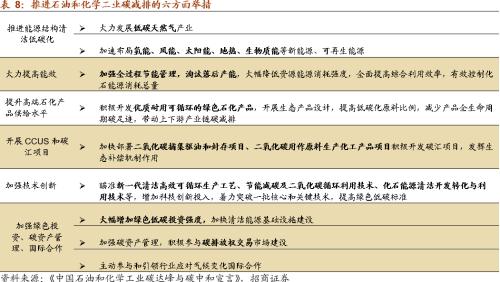

1月15日,中國石油(行情601857,診股)和化學工業聯合會偕石油和化工企業、化工園區等共17家行業參與者在京聯合簽署并共同發布《中國石油和化學工業碳達峰與碳中和宣言》,《宣言》在推進能源結構清潔低碳化、大力提高能效、提升高端石化產品供給水平等6大方面有相關倡議舉措。

· 工業節能

工業企業節能減排的措施一方面包含余熱利用、低能耗設備改造升級,數字化建設帶動系統效率提升和能耗降低。另一方面,發展工業領域的循環經濟,包含廢鋼、廢鋁、廢塑的回收,提高可降解材料的使用比例,此外,新材料替代也是一個重要方向。2021年2月國務院發布《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》,提出“大力發展再制造產業,加強再制造產品認證與推廣應用。建設資源綜合利用基地,促進工業固體廢物綜合利用。”

根據賽迪顧問的研究數據,未來三年我國工業節能市場規模仍將保持23%以上的增長速度,到2021年將達到58966億元;從細分市場結構來看,工業節能服務的比例仍然最大,同時華東、中南和華北地區仍是工業節能主要市場。

金屬冶煉作為國內能源消耗最大的細分領域之一,將始終是工業節能應用的關鍵領域,未來三年,冶金節能應用依舊占比最大。此外,石油/化工行業將依然是工業節能未來三年的第二大市場應用領域。

(一)合同能源管理

目前,中國合同能源管理模式尚處于拓展期,國家和地方政府予以高度重視,其未來發展潛力較大。預計到2021年,中國合同能源管理市場規模將達到3500億元,增速為12.9%。

(二)工業節能裝備/技術

作為工業節能產業發展的基礎,工業節能裝備/技術在未來3年將得到持續快速發展,預計到2021年,中國工業節能裝備/技術市場規模將達到22997億元,增長率將達到22.7%。

· 建筑節能

建筑節能包含建筑建設和使用兩階段節能。裝配式建筑能夠節約建材的使用量,從而間接達到減排的目的,此外多數裝配式建筑在保溫等方面性能更加優異,有利于建筑能耗顯著降低。

根據住建部發布的2020年度全國裝配式建筑發展情況,2020年全國31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團新開工裝配式建筑共計6.3億㎡,較2019年增長50%,占新建建筑面積的比例約為20.5%,完成了《“十三五”裝配式建筑行動方案》確定的到2020年達到15%以上的工作目標。

據《預制裝配與現澆模式住宅建造節能減排評測比較》中數據測算,預制裝配式住宅在建筑施工廢棄物方面的碳排放量較傳統現澆住宅節省率達到24.99%。作為碳排放量占比較高的行業之一,碳減排意味著行業內生產方式、技術水平、材料選擇、商業模式等均將面臨革新。綠色建筑及綠色金融等為建筑行業帶來新的發展機遇,裝配式建筑及檢測行業或將成為未來的市場機遇。

此前住建部下發《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確,到 2020 年,全國裝配式建筑占新建建筑的比例達 15%以上,其中重點推進地區達到 20%以上,積極推進地區達到 15%以上,鼓勵推進地區達到 10%以上。并提出加快推進裝配式裝修,打造裝配式裝修試點示范工程。根據2019年的數據來看,預計將達成《方案》目標,預計十四五期間,裝配式建筑相關政策將繼續提高比例要求。

· 節材領域

可降解材料、廢棄回收循環利用

2020年以來,禁塑限塑政策頻頻發布,塑料污染治理目標與計劃進一步明確。

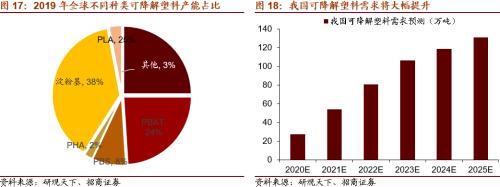

造紙業與可降解塑料迎來發展機遇。目前可降解塑料產品以淀粉基、PLA、PBAT為主,從全球的產能來看,淀粉基、PLA、PBAT分別占比38%、25%、24%。但是國內傳統塑料制品產能大、成本低,因此可降解塑料的需求不足,產能也有限,成本相對較高。短期看,一次性餐具將由紙質餐具替代,造紙業需求上升。長期看,未來隨著限塑禁塑政策推進,國內可降解塑料的產能有望大幅提升,成本也將下降。

整體來講,2020年以來限塑禁塑政策頻頻發布,并且目標明確,各地方政府也加速推進。根據2020年初發布的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,第一階段的限塑禁塑政策即將收官,主要涉及不可降解塑料袋與一次性塑料餐具。中國商業聯合會副會長張麗君,2020年年底階段性目標涉及的相關地區零售、餐飲領域,一次性塑料袋、一次性塑料吸管和一次性塑料刀叉勺的年消費量約30萬噸。在此背景下,造紙業與可降解塑料需求將大幅提升。

3、循環經濟

通過對廢棄原材料、污水、危廢等二次回收利用,發展循環經濟以降低新增碳排放。

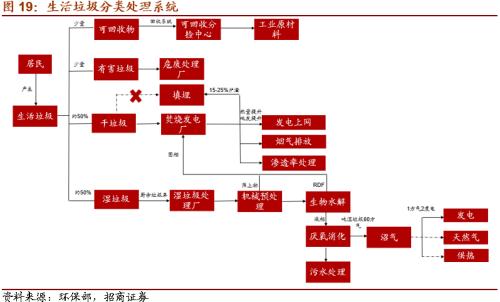

碳中和趨勢下,固廢處理專業化也是未來政策將繼續著力的領域。2019年住建部、發改委、生態環境部等九部門聯合印發《住房和城鄉建設部等部門關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,提出自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作;到2020年,46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統;到2025年,全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。這一政策正式啟動了我國垃圾分類工作的熱潮,重點地區垃圾分類工作開始如火如荼地展開。

04

總結

從投資機會來看,關注以下三條主線:

第一,低碳能源對于高碳排放能源的替代,典型的如利用光伏、風電等新能源代替傳統煤炭發電,以及新能源汽車滲透率提升帶來對化石能源依賴度降低。

從替代能源上來看,重點關注光伏、風電等領域的投資機會。根據國際能源署(IEA)2019年發布的《世界能源展望報告》,在3種情形(目前政策延續、實施已經承諾的政策、實現可持續發展所需要的政策力度)下,2040年我國光伏發電占比將提升至11.2%、13.2%、23.4%。可以預見,未來十年我國光伏裝機量將有大幅提升,未來光伏發展的空間和潛力較大。風電方面,預計至2040年我國風力發電有望達到總發電量的15%-20%,未來行業發展空間巨大。交通節能領域重點發展新能源汽車、共享交通、公共交通等領域。新能源汽車的比例提升將大幅降低交通領域的碳排放。

第二,節能節材,通過對工業、消費等領域節能、節材措施來降低能源消耗,從而間接達到降低碳排放的目的;

從節能環保的角度來看,工業企業節能減排的措施一方面包含余熱利用、低能耗設備改造升級,數字化建設帶動系統效率提升和能耗降低。預計未來三年我國工業節能市場規模仍將保持23%以上的增長速度,到2021年將達到58966億元。從節材角度來看,提高可降解材料的使用比例也是大勢所趨,2020年以來限塑禁塑政策頻頻發布,并且目標明確,各地方政府也加速推進,可降解材料滲透率提升將間接降低碳排放。

第三,循環經濟,通過對廢棄原材料、污水、危廢等二次回收利用,發展循環經濟以降低新增碳排放。因此,以上也是相關投資機會的細分領域。

固廢處理和資源再生。碳中和趨勢下,固廢處理專業化也是未來政策將繼續著力的領域。2019年住建部、發改委、生態環境部等九部門聯合印發《住房和城鄉建設部等部門關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,這一政策正式啟動了我國垃圾分類工作的熱潮,重點地區垃圾分類工作開始如火如荼地展開。此外,發展工業領域的循環經濟,包含廢鋼、廢鋁、廢塑的回收。

- 上一篇:軟件定義汽車將成為新格局 智能網聯汽車產業迎快速發展

- 下一篇:沒有了