醫療行業前“腐”后繼!明星企業上榜 高比例回扣、偽學術推廣……揭開藥企巨額銷售費用“畫皮”!

醫療行業反腐利劍出鞘!

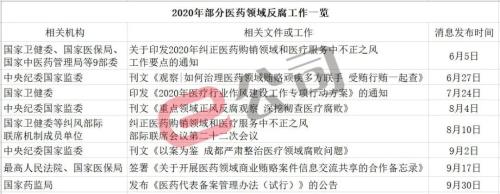

今年下半年以來,監管層發布多份對醫藥購銷領域反腐的文件。按照部署,從今年7月至年末,重點將整治醫務人員收取回扣、藥企違規營銷等行為,目前新一輪醫療反腐行動已進入專項整治階段(8月至11月),更多醫藥賄賂等違規行為被揭開,相關案件“觸目驚心”。

新型反腐手段在路上。前不久,最高人民法院與國家醫保局簽署《關于開展醫藥領域商業賄賂案件信息交流共享的合作備忘錄》。雙方將建立醫藥領域商業賄賂案件定期通報制度,積極拓展醫藥領域商業賄賂案件司法成果在醫藥價格和招采領域的運用。此外,國家醫保局還要求各地于2020年底前建立并實施信用評價制度,在國家醫保局和相關部門的合作框架下,以醫藥商業賄賂等為切入點,依托醫藥集中采購市場,加大治理醫藥商業賄賂力度。

Wind數據顯示,去年353家A股藥企銷售費用合計達2995億元,整體呈現走高態勢。巨額銷售費用“畫皮”背后,隱含著何等乾坤?證券時報·e公司記者調查發現,由于商業賄賂現象的存在,一些藥企銷售費用結構中包含回扣部分,成為醫藥行業銷售費用高企的原因之一。今年來,深滬交易所下發多份年報問詢函,要求公司說明銷售費用占當期營業收入比例較高的原因,以及是否存在商業賄賂或為商業賄賂提供便利的情形。

醫藥戰略規劃專家史立臣分析,醫藥產品的嚴重同質化,使得醫藥企業只能通過投入大量營銷費用來拉升業績。他建議,治理醫藥商業賄賂不能“九龍治水”,需要各部門形成合力。

從15%到50%,小鏡片的回扣“三級跳”

在近視低齡化的背景下,用于矯治和延緩近視的角膜塑形鏡,近年來在市場上“攻城略地”。小小的角膜塑形鏡片,究竟有多大回扣空間?中國裁判文書網近日披露的一份刑事裁定書給出了答案。

2011年,陳某在擔任荊州市婦幼保健院眼科主任期間,經過歐普康視(行情300595,診股)荊州代理商章某的推薦,了解到“夢戴維”系列角膜塑形鏡片可以防控未成年人近視程度加深,雙方表示了合作意向。

2013年4月,陳某等人與院領導一同前往歐普康視考察,并與歐普康視湖北大區銷售經理張某達成合作意向。陳某代表眼科私自與張某口頭約定按銷售額15%的比例返利,并告知科室成員15%回扣款的發放方案。2013年6月至2014年5月,眼科共向張某購買角膜塑形鏡片56片,鏡片款12.19萬元,按照15%的比例收取現金回扣。

2014年5月,眼科與張某合作協議到期后,經歐普康視同意,改由荊州代理商章某與荊州市婦幼保健院眼科合作。章某找陳某談合作時被告知,“合作可以,但是回扣必須增加,至少要給30%的返點”。

雙方最終達成口頭協議,章某憑借30%的回扣取代張某,成為眼科角膜塑形鏡片的供應商。2014年6月至2014年12月間,眼科在章某處下單43片,鏡片款11.21萬元。陳某向眼科人員隱瞞了按30%比例收取回扣款的事實,將其中15%的回扣安排主治醫師謝某發放給科室成員,余下15%則由兩人均分。

不過,就在兩位供應商競爭期間,第三位供應商黃某出現了。

黃某事后的證詞顯示,2014年年中,陳某主動致電黃某。“(陳某)問我能否供貨,我說可以,陳某又問我每片鏡片給眼科50%的回扣做不做得起,我考慮一下后答應。”黃某說。角膜塑形鏡片的回扣,就這樣從30%又漲到了50%。

2014年底,章某得知被人“撬墻角”后找到陳某理論,這時才得知競爭對手將回扣提高到50%,無奈之下,她也只好按照50%返點。2015年1月至2017年6月間,眼科在章某處購買角膜塑形鏡片266片,鏡片款78萬元,獲得回扣款39萬元。最終,陳某因犯受賄罪獲刑三年六個月。

以上述案例計算,每片角膜塑形鏡片的銷售價格近3000元,其中回扣款占了一半。另有研究報告顯示,2019年該角膜塑形鏡片的平均出廠價格為1216元,2019年之前的出廠價格則更低。在向醫院相關人員支付50%的回扣后,經銷商仍然有利可圖。

藥代揭露銷售潛規則

肖陽(化名)是某知名醫療器械企業經銷商,在醫療行業已經打拼15年。“現在回扣肯定還是要給。”肖陽向證券時報·e公司記者表示,一般情況下,醫療器械銷售需要有經銷商,藥品則不需要經銷商。“我們主要是給經銷商下經營指標,并提供學術支持。經銷商在低價拿貨后再給客戶回扣,不過這就是他們自己的事了,我們自己沒有風險。”肖陽此前從事過藥品銷售,“藥品銷售的模式還是像以前那樣,不在‘帶量采購’目錄中的藥品還是會有回扣” 。

就在今年5月,A股“醫藥一哥”恒瑞醫藥(行情600276,診股)卷入浙江省麗水市中心醫院醫生受賄案件。

判決書顯示,2014年至2019年,該院麻醉科主任雷某利用職務便利,在藥品、醫療器械及耗材的引進和使用過程中,收受多家企業回扣674萬元,其中上交醫院近343萬元,個人留下331萬元。向雷某行賄的一方為恒瑞醫藥子公司江蘇新晨醫藥有限公司。2019年,恒瑞醫藥銷售費用達到85億元,有媒體據上述案例質疑恒瑞醫藥銷售費用和其他現金支出的合理性。

5月12日晚間,恒瑞醫藥發布澄清公告稱,上述事件是子公司員工個人行為,目前相關人員已離職,子公司責任領導已被調離崗位。恒瑞醫藥同時強調,2019年公司銷售費用率36.61%,在滬深股市醫藥制造業230多家公司(含原料藥公司)中,位列第85,處于行業居中水平。“公司2019年年報披露的銷售費用主要包括公司產品的學術推廣、創新藥專業化平臺建設等市場費用、差旅費以及股權激勵費用等。”

天眼查數據顯示,今年4月29日,江蘇新晨醫藥有限公司法定代表人由周云曙(恒瑞醫藥董事長)變更為劉傳光。該公司現已顯示為“注銷”狀態。

近期,步長制藥(行情603858,診股)也被曝光行賄案件。中國裁判文書網發布的一則刑事判決書顯示,2016年至2019年間,商水縣人民醫院原主治醫師王某,利用醫生處方權,通過為病人開處方藥品,收受陜西步長制藥有限公司廠商代表的藥品提成回扣款12.5萬元。涉案方陜西步長制藥有限公司即為步長制藥的全資子公司。

中國裁判文書網今年8月披露的另外一起案件,則進一步揭示出醫院里的回扣潛規則。2010年到2017年,醫療耗材經銷商樊某養成了一個習慣:每年1、2月,他會前往蘇州大學附屬第二醫院,找到心血管科負責人陳建昌,告知今年可給所在科室回扣的具體數額。

陳建昌在事后供述時表示:“我按我個人拿多少錢、徐衛亭(副主任)拿多少錢、手術醫生拿多少錢、非手術醫生拿多少錢四塊來估算,并將估算情況寫在筆記本上。”

幾天后,樊某就會按照陳建昌的分配方案,將錢送到陳建昌家所在的小區。過去幾年,樊某一共送給陳建昌個人322萬元,給科室非手術醫生、護士279萬元。

2014年,銷售人員張某多次找陳建昌,希望他能恢復在科室使用某款進口心臟起搏器,但被陳建昌拒絕。張某隨后以父親的名義辦了一張銀行卡,卡里存了30多萬元。張某將附帶密碼的銀行卡送到陳建昌的辦公室。此后3年,張某先后14次打入該銀行卡共計131.13萬元。陳建昌此后利用職務之便,為該款心臟起搏器的銷售、使用給予了支持和幫助。

商業賄賂推高銷售費用

對于醫藥商業賄賂產生的原因,醫藥戰略規劃專家史立臣作了分析。從供給側看,醫藥產品嚴重同質化,使得醫藥企業只能通過投入大量營銷費用來拉升業績。“有號稱‘回扣鼻祖’的個別企業用大量回扣的方式來拉升業績,行業內其他企業看到了,也大范圍學習。”在他看來,國內很多所謂創新藥其實還是仿制藥,真正的創新藥極少,于是通過帶金銷售的方式與原研藥競爭,“即便是專利藥業,不進行商業賄賂可能會遭遇刁難。”

從醫院端看,藥品進入醫院要經過主管院長、藥事委員會、藥劑科主任、科室主任,藥品使用要通過醫生,整個環節都需要溝通;此外,“醫生診療是免費的,診療行為的價值未得到充分體現,導致部分醫生通過賣藥、開大檢查賺錢。”

在醫藥這一行賄高發行業,藥企的“商業賄賂”行為一般通過費用類科目入賬,且主要涉及“銷售費用”科目。恒大研究院在2018年8月發布的《揭開中國藥企銷售費用畸高之謎》文章中指出,2014年一項調查顯示,中國藥企銷售費用存在六大流向:公關招標機構費用、公關醫院相關負責人費用、醫生回扣、醫藥代表提成、逃稅洗錢(過票)成本、統方費用。

近幾年,醫藥行業銷售費用仍高居不下,一方面由銷售模式變革所致。在“兩票制”(即藥品從藥廠賣到一級經銷商開一次發票,經銷商賣到醫院再開一次發票)推行前,市場推廣、醫院開發等工作一般由經銷商完成;“兩票制”實施后,由于配送商僅承擔配送服務,相關市場服務則需要藥企自身接管或外包給第三方服務機構。另一方面,藥企將藥品回扣等商業賄賂支出隱匿于“銷售費用”中,進一步推高該科目金額。

“兩票制之后,藥企開給配送單位時開一次票,配送單位開給醫院又是一次,現在就這兩個開票環節。之前是有一些藥品經銷商、醫藥代表在中間給回扣之類的,倒票倒了好幾次才到醫院,這中間過票的風險就不在藥企身上,壓力沒那么大。”一家大型制藥企業的前財務人員向證券時報·e公司記者表示,“現在藥企生存壓力真的挺大,經銷商生存空間壓縮了,就會想盡辦法從藥企拿錢。”

根據會計準則定義,銷售費用是指企業在銷售商品和材料、提供勞務的過程中發生的各種費用。對藥業來說,主要包括銷售部門職工薪酬、宣傳推廣及會務費等明細科目,不同企業具體劃分有所區別。

證券時報·e公司記者注意到,在藥企的銷售費用構成中,“學術推廣”類銷售費用日漸成為賄賂高發區。

“利用學術推廣費、咨詢費等違規營銷是行業通病,包括一些行業交流會。一些咨詢公司也在做這方面的研究,給企業提供一些方案,教你怎么運作,怎么把這些費用合理化。比如開咨詢費,雙方協議擬一個假合同,再比如開會議費,可以編造PPT、簽到表、現場照片。”前述藥企人士向記者表示,“雖然需要的材料挺多,但都是可以造假的。或者召集醫藥代表去酒店開個會,可能開會就半天,剩下的兩天做別的事,然后把發票金額開高點。”

去年12月的一份《張某文、劉某寶受賄一審刑事判決書》顯示,某醫療器械代理公司于2014年至2016年上半年期間,前后四五次以學術推廣費的名義給安徽醫科大學第一附屬醫院劉某寶送錢,總計20萬元左右。據該公司法定代表人徐某證言:“所謂學術推廣費只是一個說法,與學術活動沒有任何關系。公司給予回扣就是想醫生在手術中多使用公司代理的產品,增加公司的銷售額,讓公司多賺錢。”

前述角膜塑形鏡片回扣案例中,荊州市婦幼保健院眼科也曾與相關公司簽訂《單點銷售合同書》,合同中約定對方給予眼科“角膜塑形鏡有效片數×100元/片”的“學術費用支持”,但眼科實際以銷售額的15%至50%比例獲取所謂“學術費用”,遠高于100元/片的標準。

藥企研發費用不及銷售費用1/5

目前醫藥領域銷售費用具體如何?以A股醫藥生物板塊公司為例,Wind數據顯示,2019年,353家A股藥企銷售費用合計約2995億元,同期研發費用約499億元,不到銷售費用總額的1/5。

此外,2019年A股全部藥企的銷售費用中位數為3.62億元。2017年、2018年,這一數據分別為2.10億元、2.90億元。近3年來,醫藥生物行業的銷售費用整體增速顯著。

具體到企業層面,2017年步長制藥以82.87億元銷售費用居于A股藥企首位。2018年、2019年,上海醫藥(行情601607,診股)(港股02607)連續兩年銷售費用規模位居榜首,且突破百億元規模,分別達110.58億元、128.56億元。

與收入的配比性方面,2019年,A股藥企的銷售費用率(銷售費用占營業收入比)中位數為22.09%。2017年、2018年這一數據分別為17.80%、21.02%。

據證券時報·e公司記者統計,不含科創板未盈利藥企,2019年有82家藥企銷售費用率超過40%,其中37家占比在50%以上。

翰宇藥業(行情300199,診股)2019年銷售費用率最高,達到96.48%。由于公司當期整體營收下降51.43%,在銷售費用同比基本持平的基礎上,較2018年銷售費用率(47.76%)大幅提升。不過,2020年上半年末,該公司銷售費用率已降至約40%。

此外,上海醫藥去年銷售費用雖超過百億元,但其銷售費用率僅為6.89%。上海醫藥為工商業一體發展的藥企,其中商業板塊貢獻主要營收,因此銷售費用結構相對合理。整體來看,制藥工業企業較醫藥商業企業的銷售費用率普遍更高。

“在目前醫藥政策變化、產品同質化和醫藥行業強化競爭背景下,銷售費用占比不超過40%,是相對合理的,整體調整空間也不會太大,但個別產品層面可能也有調整的機會和可能。”史立臣認為。

證券時報·e公司記者注意到,去年5月14日,財政部監督評價局會同國家醫療保障局基金監管司,共同隨機抽取77戶醫藥企業檢查名單,其中涉及復星醫藥(行情600196,診股)(港股02196)、恒瑞醫藥、步長制藥等20余家上市公司。此后財政部又下發加急通知,宣布于2019年6月至7月開展“醫藥行業會計信息質量檢查工作”。

為核實醫藥企業銷售費用的真實性、合規性,通知指出,應對醫藥銷售環節開展“穿透式”監管,延伸檢查關聯方企業和相關銷售、代理、廣告、咨詢等機構,必要時可延伸檢查醫療機構。此次檢查的重點還包括:是否存在按照采購藥品數量向醫療機構或醫務人員銷售返點現象等。

證券時報·e公司記者注意到,今年以來,交易所對于醫藥企業銷售費占比較高的問題也極為關注,在向賽隆藥業(行情002898,診股)、沃華醫藥(行情002107,診股)、振東制藥(行情300158,診股)、益盛藥業(行情002566,診股)等公司下發的年報問詢函中,均要求公司說明銷售費用占當期營業收入比例較高的原因,以及是否存在商業賄賂或為商業賄賂提供便利的情形。

【觀察】藥企須讓研發創新站C位

“藥價虛高”一直是公眾關注的焦點話題。當前,以仿制藥為主的化學藥品制劑仍占據我國藥品市場的主導地位。由于競爭聚焦于銷售環節,藥價當中包含了大量銷售費用,甚至商業賄賂等違規費用。這些費用最終往往由患者和醫保買單。

不過,近年來,國家深入推進醫改,推出集中帶量采購、醫藥領域高壓反腐等系列舉措,本土藥企迎來市場競爭加劇、仿制藥利潤下降等多重挑戰。在全行業合規加強的背景下,藥企單純依賴“銷售公關”的發展模式不可持續。

一定程度上,銷售費用高企的背后,是藥企間同質化競爭、創新能力不足。對藥企來說,解題思路即順應醫藥行業發展趨勢,一方面升級營銷模式,由關系型銷售向專業推廣型銷售轉型;另一方面,應及早摒棄對“銷售能力”的依賴,由銷售驅動轉型至研發驅動。

這也是有預見性藥企的努力方向。數據顯示,A股醫藥生物行業研發費用已呈現常態化上升趨勢。A股醫藥生物企業去年的研發費用中位數約0.69億元,2018年這一數據為0.57億元。同時,A股藥企研發費用率(研發費用占總營收比重)中位數也由2018年的4.2%升至2019年的4.7%。此外,去年約八成A股藥企的研發費用同比增長。即便在受到新冠肺炎疫情沖擊的今年上半年,仍有約六成藥企研發費用較去年同期有所增長。

資本市場對創新藥的追捧,也成為行業愈發重視研發的背景之一。港交所允許未盈利生物企業上市、科創板的推出等,為創新型藥企拓寬了融資渠道,也為其提供更加充裕的研發資金。從數據看,已上市科創板藥企普遍重視研發投入,該板塊2019年研發費用率的中位數約13.6%,遠超全部A股藥企該指標的中位數水平。

行業龍頭也普遍保持較高水平的研發創新速度。2019年,恒瑞醫藥、復星醫藥、邁瑞醫療(行情300760,診股)、上海醫藥、科倫藥業(行情002422,診股)和華東醫藥(行情000963,診股)的研發投入均超過10億元。其中,恒瑞醫藥、復星醫藥研發費用總額分別達到38.96億元、20.41億元,同比增幅分別約46%、38%。

當前的醫藥生態正經歷深刻變革,本土藥企轉型升級任重而道遠,但好在行業加速推進研發的創新氛圍正在提升。藥企只有真正構筑起研發創新的護城河,才能在未來競爭中占據優勢地位。